Les anguilles ne peuvent pas se reproduire en captivité et sont presque la seule espèce de poisson d'élevage qui dépend entièrement de la pêche d'alevins sauvages.

Jusqu’à présent, la seule source de reproduction des anguilles d’élevage était constituée de jeunes anguilles capturées dans la nature.

Pourquoi les anguilles ne peuvent-elles pas se reproduire en captivité ? Ce sujet suscite un vif intérêt.

Il faut s'accoupler avec des hommes et des femmes pour se reproduire, mais les anguilles n'ont même pas de relations sexuelles. Les anguilles sont des créatures asexuées qui n'ont pas besoin de s'accoupler pour se reproduire, une théorie qui existe depuis plus de 2 000 ans et qui remonte à l'ancien philosophe grec Aristote.

En 1876, Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, a disséqué 400 anguilles dans l'espoir de trouver des testicules. Il s’avère que les anguilles sont des créatures hermaphrodites et peuvent changer à tout moment.

Leur genre est limité par l'environnement. Lorsque la nourriture est insuffisante et que la densité de population est élevée, les anguilles deviennent mâles ; lorsque la nourriture est suffisante et que la densité est faible, elles deviennent femelles.

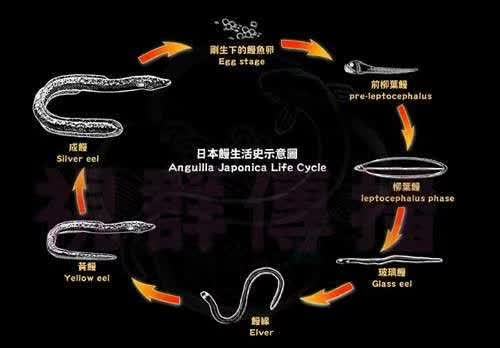

Le lieu de reproduction des anguilles est un mystère depuis des millénaires. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les scientifiques ont résolu le mystère et localisé les sites de frai des anguilles d'Asie de l'Est, qui naissent près de la fosse des Mariannes, la plus profonde du monde.

Les anguilles vivent en eau douce, mais lorsqu'il est temps de se reproduire, elles voyagent en groupes de plusieurs milliers de kilomètres jusqu'aux parties les plus profondes de l'océan pour s'accoupler et frayer.

Lorsque les bébés anguilles grandissent, elles suivent le chemin de leurs parents sur des milliers de kilomètres, des profondeurs marines aux eaux douces du continent, inaugurant ainsi un nouveau cycle de vie. Ces poissons sont appelés poissons migrateurs.

L'élevage d'anguilles est pratiqué depuis le début du siècle dernier.

Cependant, il a été constaté que les anguilles en captivité, quelle que soit la durée de leur détention, n’atteignent pas la maturité sexuelle et ne se reproduisent pas.

Les scientifiques ont tout essayé, depuis boire l’urine de femmes enceintes jusqu’à injecter des hormones sexuelles aux anguilles, mais rien n’a fonctionné.

Ce n'est qu'en 1976, lorsque des scientifiques leur ont injecté des extraits hypophysaires de saumon et de carpe, que les premières anguilles d'élevage sont devenues de saison. Et cette technique aphrodisiaque continue à ce jour.

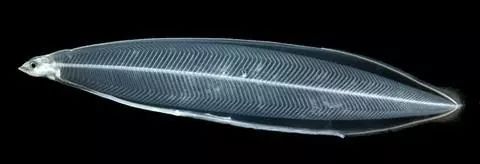

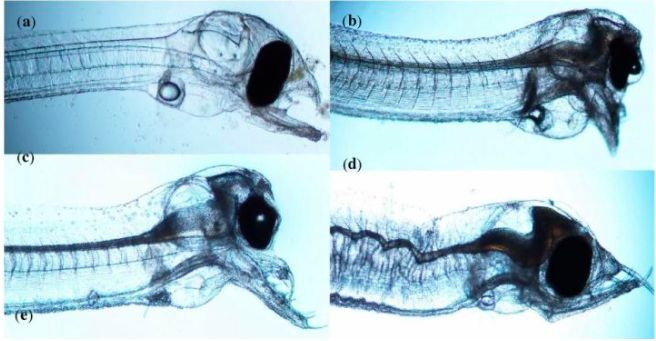

Mais la reproduction artificielle est très difficile. Les anguilles adultes, quant à elles, pondent leurs œufs dans des bassins artificiels, et les poissons nouvellement éclos sont appelés « pré-leptocéphales », se transformant en « leptocéphales » lorsqu'ils mangent. Cependant, quelle que soit la nourriture qu'on leur donnait, ils refusaient de manger et mouraient plus de 20 jours plus tard. Élever de jeunes anguilles jusqu'au stade « leptocéphale » est un objectif humain de longue date.

Pour développer des aliments, des scientifiques japonais ont pêché des leptocéphales en mer et ont disséqué leur tube digestif pour en découvrir le contenu. Devinez quoi ? Rien !

Certains se sont demandés s'il ne mangeait pas du tout, s'appuyant sur la surface de son corps pour absorber les nutriments de la mer. Certaines personnes supposent que la digestion est trop rapide, l'estomac ne peut pas sauver les choses ?

Les Japonais n'abandonnent pas, poursuivent leurs recherches anatomiques et finissent par trouver quelque chose : la neige marine. C'est un joli nom, mais il s'agit en fait d'une boue de débris organiques collés dans l'océan. Ils coulent lentement vers le fond marin, comme de la neige. Le leptocéphale en mange !

Connaissant la recette, l'étape suivante consiste à fabriquer de la « neige marine artificielle ». Après avoir échoué avec des poissons, des crevettes, des crabes, des méduses et des jaunes d'œufs, des chercheurs japonais ont mis au point une recette insolite : des œufs de requin réduits en poudre et mélangés pour obtenir une pâte. Après l'éclosion, les ovocytes de requin ont été nourris pendant 8 à 8 jours, puis des peptides de soja et de l'extrait de krill ont été ajoutés pendant 8 à 18 jours, puis des multivitamines et des minéraux complexes ont été ajoutés 18 jours plus tard.

Les jeunes anguilles ont touché la pâte alimentaire, en ont pris une bouchée, en ont retiré un morceau et l'ont avalé. À manger ! Au bout de 20 jours, elles se sont transformées en anguilles saules !

Les leptocéphales sont d'une fragilité extrême. Leurs mâchoires sont impossibles à fermer, car ils chassent la neige artificielle et se déforment s'ils heurtent accidentellement les parois de leurs bassins de reproduction.

Pour résoudre ce problème, le laboratoire a dû investir massivement dans un nouveau dispositif : un réservoir d'eau circulaire. De plus, si les appâts, la qualité de l'eau, le débit, la température, la salinité et la luminosité sont négligés, les jeunes anguilles cesseront de grandir.

Élever une anguille coûte jusqu'à 1 million de yens (8 500 dollars), hormones, nourriture et équipement compris. Malgré tous ces efforts, le taux de survie des jeunes anguilles n'est que de 0 à 5 %.

Bien que le coût de la deuxième génération de larves d’anguilles ait été réduit à quelques milliers de yens, il faut au moins 10 ans pour que la deuxième génération passe du laboratoire à la production de masse.

Ainsi, les anguilles que nous consommons aujourd'hui sont élevées en récupérant des civelles et des civelles semi-matures, mais la reproduction des anguilles dépend en réalité d'elles-mêmes.

En 2010, lorsque les anguilles furent enfin pleinement élevées au Japon, des Leptocephalus transparents nageaient joyeusement dans un bassin de laboratoire. Mais le succès se limita à ce type d'élevage, et il est loin d'être certain que des anguilles reproduites artificiellement soient commercialisées.